ملخص: إن التحليل المشهور (الذي نشره المستشرقون) حول ازدهار الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية وتدهورها يقسم أحداث التاريخ الإسلامي إلى صراع بين الدين والعقل، ومنذ ذلك الحين فقد حمل هذا التحليل اسم "الرواية القديمة"، ويفترض أن نجاحات المسلمين العلمية عبر حقب التاريخ على اختلافها، إنما هي بفضل التأثيرات الأجنبية ليس إلا، بينما أن القيم والأفكار الإسلامية كانت مسؤولة عن تدهورها، إلا أن الدراسات الحديثة قد أقامت الحجة على أن هذه الرواية محض افتراء نتيجة للطرح المتضارب للروايات التاريخية، وعلى النقيض من ذلك، فقد أظهر الفهم الذي يتسم بمزيد من الاتساق لتلك البيانات أن الإنتاجية العلمية بين المسلمين قد عززتها القيم الإسلامية بشكل فعال من خلال رفض الفلسفة الطبيعية الأرسطية، وعلى الرغم من هذه التطورات، لم يتم بعد التأكد تمامًا من أسباب هذا التدهور، ومن ثم، فإن هذه الورقة العلمية تطرح بين يديكم ملخصًا ونقدًا للرواية التقليدية، إلى جانب بنيات مراجعة بغية إدراك التأثيرات وراء ازدهار وتدهور الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية.

مقدمة

بعد مضي ثلاثة أشهر من الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، كتب عالم الفيزياء النووية الباكستاني الشهير برفيز هودبهوي مقالًا لصحيفة واشنطن بوست بعنوان "كيف ضل الإسلام طريقه: إنجازات الأمس كانت ذهبية"، في سعي جهيد منه لشرح أسباب هجمات 9 / 11، فضلًا عن حالة الاضطهاد التي يشهدها العالم الإسلامي في الفترة المعاصرة، وظل طيلة المقال يركز على "العصر الذهبي" للحضارة الإسلامية: ذلكم العهد الذي انتصرت فيه العقلانية والعلم على نزعة المحافظة الدينية، واختتم تحليله بإلقاء اللوم على التشدد الديني وأنه السبب في نهاية هذه الحقبة المجيدة، وعلى وجه الخصوص لم يكن العالم الديني الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المنتمي للقرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي (1111م) بمنأى عن تثريبه:

إلا أنه إبان القرن الثاني عشر، عمد رجل الدين العربي الإمام الغزالي إلى خضخضة تشدد المسلمين من غطيطه، وتملك زمام أمره. إذ غلَّب الغزالي النقل على العقل، والقضاء والقدر على الإرادة الحرة، وحط من قدر الرياضيات مدعيًا أنها على النقيض من الإسلام، وأنها من سموم العقل التي ترقق الإيمان وتوهنه...

وبقبضة من حديد، سقط الإسلام أسيرًا في يد التشدد الديني، فلم يعد بمقدور العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود التجمع والعمل سوية في الباحات الملكية، مما كتب نهاية التسامح والعقل والعلوم في العالم الإسلامي.

وبغض النظر عن الادعاء الغريب نوعًا ما بأن الغزالي كان عربيًا (فارسيًا)، إلا أن هودبهوي لم يضع تفسيرًا كيف كان بمقدور رجل واحد تدمير حضارة على بكرة أبيها –بل وبالأحرى، ما علاقة كراهية الرجل للإرادة الحرة والرياضيات بأحداث 11 سبتمبر- ولكن من الجلي أنه يرى أن هذا الباحث العلّامة هو المسؤول عن إضفاء طابع غير منطقي على العالم الإسلامي الذي أفضى إلى التطرف والإرهاب والاضطرابات السياسية وقلة حصد جوائز نوبل للسلام.

وبعد مضي ما يربو على عقد من الزمان، وفي مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، كرر عالم الفيزياء الفلكية ومعلم العلوم المشهور الأمريكي نيل ديغراس تايسون، تلك القصة المأساوية عن ماضي الحضارة الإسلامية المستنير الزاهر في سالف العهد وترديه على يد هذا المسلم الذي يُعَد النسخة الإسلامية من اللورد فولديمورت، والذي تمكن وحده من استئصال شأفة العقلانية جراء تجاهله البادي لما للرياضيات من نفع، ونكران العلاقة الضرورية بين السبب والمسبَّب.

والحق أن المشاكل كافة التي تواجه العالم الإسلامي المعاصر إنما هي مستقاة من الأفكار المعادية للروحانية والمعادية للعلوم المنبثقة عن عقلية رجل واحد، وكيف كان بمقدور عالِمين -من طرفين متقابلين من العالم والثقافات، ومختلفين فيما يخص ازدهار وتدهور الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية- بث آرائهم على نحو يحيلها حججًا على هذا الأمر، ذلك لأن آراءهما بلا ريب، ما من علاقة لها بأمر اعتمادهما مؤرخَين للعلوم، بل يبدو أن آراءهما تعكس وجهة نظر شائعة تجذرت منذ أمد غير قريب، والتي باتت -على الأقل- حتى وقت متأخر للغاية بلا منازع.

وقد عكف فريق من المؤرخين على دراسة هذه الرواية على مدار العقود القليلة الماضية، ومحصوا افتراضاتها الأساسية، وهشاشة نقلها للمعلومات التاريخية: وهي فرضية مستوحاة من التاريخ الأيديولوجي للغرب نفسه (أي حركة التنوير مقابل الكنيسة).

وبهذا يظل السؤال عالقًا، كيف نهضت الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية؟ وماذا كانت تأثيراتها الرئيسة؟ وهل كان التراجع اللاحق ثمرة للمحافظة الدينية البينة؟ وكيما نجيب على تلك الأسئلة، فنحن بحاجة إلى تحليل البيانات التاريخية والمفاهيم الشائعة لهذه البيانات، إلى جانب دراسة استقصائية حول أحدث النظريات البديلة. لكن أولًا، علينا أن نبدأ بتعريف العديد من المصطلحات الأساسية لهذا البحث بغية الحصول على فهم أفضل لهذا الموضوع.

تعريف المصطلحات

السؤال الاستهلالي الذي ينبغي طرحه بشأن البحث المتعلق "بازدهار وتدهور الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية" هو كيف يمكن إجراؤها: بمعنى، ما المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي ينبغي التثبت منها قبل التطرق بالدراسة إلى المسألة محل البحث؟ وينطبق السؤال ذاته على أي بحث فكري، سواء كان يتعلق بالعلوم أو بالنظريات اللاهوتية أو بالفلسفة أو بالقانون أو بالتاريخ، ومن ثم، فإن المصطلح الأول الجدير بالتعريف هو مصطلح "العلم" نفسه، ومع ذلك، وعلى الرغم مما يمكن للمرء افتراضه، فإن ذلك ليس بالمهمة الميسورة، نظرًا لأن المصطلح قد يحتمل العديد من المعاني المتشعبة وفق السياقات التي يقع فيها، ومثالًا على ذلك، يقول فيلسوف العلوم عثمان بكار:

العلم ليس كيانًا واضحًا للعامة لخوض بحوره، وثمة خلافات حول استخدام الكلمة الاصطلاحية ذاتها، سواء ما إذا كان مجال المعرفة الذي يطبق عليه مصطلح "العلم" يقتصر على العلوم الطبيعية، أو يتسع ليشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضًا تحت مظلته، فبعض الأفراد يستخدم المفردة في المجالين كليهما.

وعلى وجه العموم، فبوسعنا أن نعرف مصطلح "العلم" ببساطة بأنه "جسد المعرفة". وفي هذا الصدد، يقترح الفيلسوف أتشيق غنتش -واحد من فلاسفة العلوم- أن أي شيء يستحق أن يطلق عليه مصطلح "العلم" يجب أن يتميز بأربع سمات أساسية، أولها، أنه يجب أن يكون ذا "موضوع" أو "موضوع دراسة" يستثني بها جميع مواضيع التحقيق الأخرى التي لا تربطه بها علاقة من قريب أو بعيد". كذلك، ينبغي أن يكون ذا "أسلوب" أو "منهجية إجراء التحقيق العلمي". ثم ينبغي أن يكون ذا "نظرية" أو "صياغة تُصَاغ كحل مؤقت لمشكلة ما". وأخيرًا، يجب أن يكون ذا "تقليد" أو مهمة الحصول على معلومات جديدة، تلك التي يمكن أن يطلق عليها اسم، ويمكن ترتيبها على النحو الذي يصل بنا إلى تشكيل وسط علمي.

وعلى الرغم من أن هذا التعريف قد يكون مفيدًا في تحليل أوسع نطاقًا، فإن المناقشات المعاصرة التي تدور حول الظواهر التاريخية لازدهار وتدهور العلم إبان حضارة بعينها، غالبًا ما تؤكد على فهم أدق "للعلم" يتمثل في تعريفه بأنه "نشاط فكري وعملي يشمل دراسة منهجية لبنية وسلوك العالم الفيزيائي والطبيعي من خلال الملاحظة والتجربة" وتطبيقه العملي (أي التقنيات). وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه يندرج تحت ذلك التعريف، المفهوم الشائع الذي ينص على أن العلم بشكل أو آخر- ذو قيمة محايدة وطبيعة موضوعية، لا يُعَد من جملة آراء العلماء الذاتية، إلا أن ذلك يجانب الصواب وسيتم نقضه صراحة في هذه المناقشة، كما يشير فيلسوف العلم العلّامة زياد الدين سردار:

ويمكن الاحتجاج بأن العوامل الأيديولوجية والسياسية هي عوامل خارجة عن نطاق العلم، ويقع تحت مظلة العلم الطرق العلمية التي تكفل الحيادية والموضوعية باتباع المنطق الصارم في الملاحظة والتجريب والحذف والاستنتاج الخالي من القيمة، ولكن العلماء لا يدونون الملاحظات بمعزل عن بعضها البعض، حيث تجرى جميع الملاحظات وفق نظرية محددة ودقيقة، وقد أعدت جميع الملاحظات و البيانات المتواضع عليها، إما لدحض نظرية ما أو تقديم ما يثبت صحتها.

ولا تستحدث النظريات نفسها من العدم، بل تخضع النظريات لإطار نظري؛ أي عدة معتقدات ومبادئ.

وقد تبدو فحوى هذا الرأي غير منطقية، فعلى خلاف كونها "موضوعية"، إلا أن الحقائق تعتمد كليًا على النظريات التي يصيغها العلماء في سبيل فهم خبراتهم عن العالم الخارجي على نحو منطقي. في الواقع، بات مفهوم "الإطار النظري" جزءًا لا يتجزأ من الإحاطة بطبيعة العلم اليوم داخل الأوساط الأكاديمية، ويوفر أساسًا يتسنى من خلاله إماطة اللثام عن دوافع ونطاق واهتمامات البحث العلمي في الأوساط العلمية، وفي معرض شرحه للأسباب الكامنة خلف هذا المفهوم، أوضح الفيلسوف العلمي توماس كون (1996) الذي صاغ المصطلح في تحفته العلمية "بنية الثورات العلمية"، أنه على الرغم من أن التجارب البشرية هي في الواقع تجارب عالمية، فإن إدراكنا لتلك التجارب يختلف وفقًا لخلفية معتقداتنا:

فإذا كان هناك شخصان يقفان في نفس المكان وينظران في الاتجاه عينه، حينئذ لا بد من استنتاج أنهما يتلقان محفزات متشابهة تمام التشابه. (إذا يمم كل منهما وجهه شطر المكان ذاته، فالمثيرات بدورها ستكون متطابقة) بيد أن الناس لا يرون المثيرات: حيث إن إدراكنا لهما ما هو إلا نظري ومجرد أيما تجرد، إذ يمتلكان الأحاسيس عوضًا عن ذلك، ولا يوجد ما يجبرنا على افتراض أن أحاسيس مشاهدينا الاثنين متطابقة. (وربما يتذكر المتشككون أن عمى الألوان لم يلاحظ في أي مكان حتى وصفه جون دالتون في عام 1794)

وهكذا، فإن ممارسة وتطبيق أي علم بعينه -بمنأى عن أي حيادية- يعتمد كلية على الدوافع المتعلقة بالقيم والميتافيزيقية للعلماء أنفسهم. فعلى سبيل المثال، فإن أهداف ونتائج جوهر الإنتاجية العلمية داخل مجتمع علماني قد تختلف اختلافًا مذهلًا عن مجتمع تغلب عليه النزعة الدينية، ذلك لأنه وبلا شك، ستختلف قيم ومعتقدات العلماء الجوهرية بدورها داخل كل حضارة.

فحين يركز الأول على المشاكل والأهداف المتعلقة فقط بالإبقاء على الدولة العلمانية وشعبها والحفاظ على عملهم، نجد أن الآخر ستوجهه عدة معتقدات وظروف مختلفة تمام الاختلاف، وبعبارة أخرى، فإن مصطلح الثقافة أو "الأفكار والعادات والسلوك الاجتماعي لشعب أو مجتمع ما" يحدد ما يصيغ مصطلح "العلم"، بما في ذلك النظريات التي صِيغَت لتفسير البيانات التجريبية (أي "الحقائق"). ومن ثم، فإن ما نعتقد بأنه التقليد العلمي المسيطر اليوم هو حقًا "العلم الغربي"؛ في حين أن هذه الورقة البحثية تناقش نهضة وتراجع تصور الحضارات الإسلامية للعلوم (أي "العلوم الإسلامية")، باعتبارها نموذجًا يقع ضمن سياق إطار ثقافي إسلامي، مبرزًا قيم ومعتقدات العلماء المسلمين في العمل.

ولكن هل يؤثر فهمنا للعلم أيضًا في تحليلنا لتاريخ الحضارة العلمي؟ لا ريب في ذلك، فعلى سبيل المثال، إذا ما أمكننا تبني "وجهة النظر المحايدة" التي سلف ذكرها، فإن الادعاء بأن العلم "اذهر" و "تدهور" في الحضارة الإسلامية، لن يكون سوى مجرد تفسير افتراضي أكل عليه الزمن وشرب لتجاربنا مع العلم اليوم، وما تسفر عنه نتيجة وجهة النظر هذه، هو استنتاج سخيف مفاده أن العلم إما أنه لا وجود له في العالم الإسلامي المعاصر أو أنه على شفا التلاشي، وبعيدًا عن كون ذلك هو الوضع الراهن، فإن العلم حي وبخير بين أبناء المسلمين –بدءًا من أجهزة الآي فون إلى أحدث التقنيات الطبية- بيد أنه وببساطة لم يعد رائدًا من ناحية المنظور الإسلامي. وعليه، فإن مفهوم "الاقتران بالقيم" هو أكثر تماشيًا مع الحقائق التاريخية والمعاصرة عن ذي قبل. ذلكم هو السبب في أن فريقًا من مؤرخي العلوم، مثل جورج سليبا، يعرفون "التدهور" في نطاق نشاط الحضارة العلمي بأنه هو "العصر الذي تبدأ فيه الحضارة باستهلاك الأفكار العلمية بدلًا من تصديرها".

ولا يزال المفهوم الذي يدور حول حيادية العلم هو الأكثر شعبية بين الدهماء على ما يكتنفه من مخالفة للمنطق. وعليه، قد يكون من المفيد في هذا المقام، إعادة صياغة بعض الفئات التاريخية بما يعكس العناصر الثقافية الضرورية لتفسيرها على نحو ملائم.

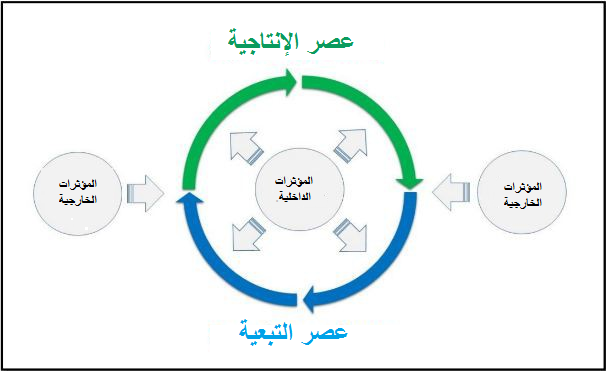

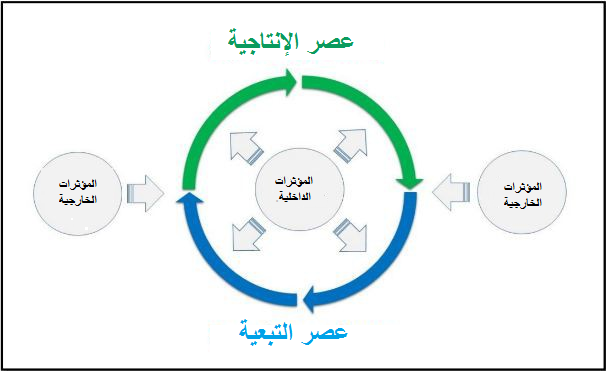

لذلك، أقترح أن يتم إعادة صياغة مفهومي "الازدهار" و"التدهور" إلى "عصر الإنتاجية" و "عصر التبعية" على التوالي، ولا يدل أي من هذه المسميات على منظور محايد للعلم بمعزل عن التأثيرات الثقافية، كما لا تضعنا بين شقي الرحى؛ حيث نضطر إلى شرح كيف أن العلم "تدهور" بطريقة أو بأخرى في الحضارة الإسلامية على تعدد ما يمتلكه المسلمون المعاصرون من نتاجات النشاط العلمي كما لنظرائهم من الغربيين، بل تمثل بشكل أدق الوضع الحالي للعلم الإسلامي كفكر منتج قبل أن يخفت نجمه ويعتمد الآن على العوامل الأجنبية، ومن ثم، ولنكون أكثر إيجازًا، فإن مصطلحي الازدهار والتدهور سوف يظلان مرجعيين طوال صفحات البحث، إلا أنه ينبغي اعتبارهما مترادفين في المعني مع هذه المصطلحات المقترحة المنقحة.

وأخيرًا، فمن الضروري معرفة تلك المصطلحات التي تشكل التأثيرات الرئيسة وراء ازدهار وتدهور أي تقليد علمي بعينه، فهذه التأثيرات مهمة لكونها تعيننا ليس فقط على فهم الأسباب الكامنة وراء ازدهار وتردي العلوم الإسلامية، بل لأنها في الوقت ذاته تمدنا بالوسائل لقياسها عند حدوثها، ومن ثم يقسم مؤرخ العلوم توبي هوف هذه التأثيرات إلى فئتين: "التأثيرات الداخلية" و "التأثيرات الخارجية". حيث تمثل الأولى "الأساليب والنظريات والنماذج والأدوات العلمية"، وتمثل الأخيرة "البنى الثقافية والمؤسسية التي تتيح مكانة آمنة للبحث العلمي في الحياة الفكرية داخل المجتمع والحضارة". وبتعبير آخر، فإن التأثيرات الداخلية هي عبارة عن تصورات وممارسات مجردة مقصورة على علم حضارة ما، في حين تشكل التأثيرات الخارجية العوامل المادية التي تعين على تسليط الضوء على تلك التصورات وتطبيقها (مثل منشآت البحوث الممولة من قبل الحكومة والمكتبات والجامعات وغيرها). ومع ذلك، أود أيضًا أن أضيف بعض الأمور إلى تعريف هوف الخاص "بالمؤثرات الخارجية" مثل الحرب، والانتعاش الاقتصادي والكساد والكوارث الطبيعية والأوبئة وما إلى ذلك، نظرًا لأن هذه الظواهر تضطلع بدور رئيس في تحديد ما إذا كان المجتمع قد يعمل على الاهتمام بتقاليده العلمية أم لا وإلى أي مدى.

ازدهار وتدهور التقليد العلمي المعاد تصورهالشكل 1

ازدهار وتدهور التقليد العلمي المعاد تصورهالشكل 1ومن بعد المناقشة سالفة الذكر، سيُطبق تحليل سريع على الخلفية التاريخية لعصر الإنتاجية في الحضارة الإسلامية، وعلى الرغم من أن نطاق هذه الورقة البحثية لا يسعه الوفاء بصورة كاملة للآراء المتعلقة بهذه النقطة في التاريخ على اختلافها، فإنه سيقدم ملخصًا للرواية القديمة الشائعة -والمشكلات وثيقة الصلة بها، بغية أن نوفر خلفية لشرح التأثيرات الرئيسة وراء التطور التاريخي للعلوم الإسلامية.

"الرواية القديمة" والمعارضة العلمية

مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي في شبه الجزيرة العربية، بدأت تخور قوة الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية (الفارسية) على إثر العيوب الداخلية في الإدارة والتوسع العسكري والاقتصادي وعدم انتهاء ما بينهما من مسلسل صراعات. أفاد المسلمون في هذا الوقت من نقاط ضعف الإمبراطوريتين واحتلوهما في غضون عقود قليلة، ومع انقلاب ميزان القوى وتبدله، أُذِنَ للسلطة الإسلامية الجديدة بأن تكرس مواردها ووقتها لخلق عالم يخدم مصالحها الخاصة. كما أشار ديمتري جاتوس قائلًا:

ولا قبل لنا بالمبالغة في تقدير الأهمية التاريخية للفتوحات العربية، ولقد تم إعادة توحيد مصر والهلال الخصيب مع بلاد فارس والهند سياسيًا وإداريًا والأهم من ذلك اقتصاديًا، ولأول مرة منذ الإسكندر الأكبر..... الانقسام الاقتصادي والثقافي الكبير الذي يفصل العالم المتحضر مذ ألف سنة قبل ظهور الإسلام. إن الحدود بين الشرق والغرب التي تشكلت بفضل النهرين العظيمين اللذين أنشآ قوى معادية على كلا الجانبين لم تعد موجودة، وقد سمح ذلك بالتدفق السلس للمواد الخام والسلع المصنعة والمنتجات الزراعية والأصناف الفاخرة والناس والخدمات والتقنيات والمهارات والأفكار والأساليب وطرائق التفكير.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المسلمين في نهاية المطاف لن يكونوا قادرين على الحفاظ على هيمنتهم والبدء في اللجوء إلى الاعتماد على الأفكار والاختراعات الأجنبية من أجل التنافس مع جيرانهم، وعلى إثر ذلك، سوف ينقلب ميزان القوى ثانية ولن يحوز المسلمون بعد الآن الاستقلالية والهيمنة التي حظوا بها سابقًا. لا يوجد دليل أفضل من مكانة الحضارة الإسلامية في الفترة المعاصرة، التي تكافح للبقاء في مواجهة شق الصف والتصدع والهجوم من قبل الاحتلال الغربي وتفردها/احتكارها للاقتصاد والتكنولوجيا العالمية.

ومع ذلك، فإنه عند التعرض لمناقشة الازدهار في الإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية، فكثيرًا ما يتصور المؤرخون رواية تحط من التأثير الداخلي للقيم الإسلامية وتبالغ في المؤثرات الخارجية للجغرافيا السياسية وتعتبرها العوامل المحفزة الأساسية.

ومن جانب آخر، فإن هؤلاء الباحثين لا يترددون في الإيمان بما سلف عند شرح عوامل التدهور. استلهم هذا المستشرق نسخة من الأحداث -التي يشار إليها بالرواية القديمة- كانت لسوء الحظ إطارًا شائعًا للبحث والتحليل لقرون عدة في الحضارة الغربية، والآن بين المسلمين أيضًا، مما أدى إلى عقود من التحيز الثابت والأدلة القمعية، وما قيل، إنه ثمة محاولات في السنوات الأخيرة لتوفير حسابات بديلة، على سبيل المثال، أحرز مؤرخ العلوم جورج صليبا تقدمًا كبيرًا حين عمد لتفسير هذه النظرية وانحيازاتها، وتلخيص افتراضاتها الرئيسة في عمله الهائل، العلوم الإسلامية وميلاد النهضة الأوروبية.

يبدو أن الرواة بدؤوا بافتراض أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة بدوية، بعيدة كل البعد عن الحياة الحضرية، التي تمتلك فرصة ضئيلة لتطوير أي علم بنفسها يمكن أن يكون محط اهتمام لدى الثقافات الأخرى. لكن ما بدأت هذه الحضارة بتطوير الفكر الثقافي إلا عقب انخراطها مع حضارات أخرى أصيلة من حيث العراقة، والتي من المفترض أنها كانت أكثر تقدمًا، وعادة ما تتمتع حضارات الجوار تلك بحقبات عتيقة سحيقة القدم، وبدرجة من الحيوية الفكرية التي لا يمكن توافرها في الحضارة البدوية (الصحراوية) الإسلامية.

إن هذه الرواية لم يكتب عليها الإخفاق إطلاقًا في سرد المشروعات التي نفذت بالفعل إبان العصور الإسلامية، وهي الاستيلاء النشط لعلوم هذه الحضارات من خلال الترجمة المتعمدة، ويقال إن حركة الترجمة تلك قد تغشت تقريبًا جميع النصوص العلمية والفلسفية التي أنتجتها تلك الحضارات القديمة.

في هذا السياق، عدد قليل جدًا من المؤلفين سوف يتجاوز وصف هذا العصر الذهبي الإسلامي شأنهم في ذلك شأن أي شيء، أكثر من إعادة سن أمجاد اليونان القديمة، ففي بعض الأحيان قد يغامر البعض بالقول بأن الإنتاج العلمي الإسلامي قد أضاف بالفعل بعض الميزات إلى الهيكل المتراكم للعلوم اليونانية، ولكن هذه الإضافة تصور عادة على أنه شيء لم يكن ليفعله اليونانيون وحدهم إذا ما خصصوا موفور الوقت لذلك، إلا أن الرواية القديمة تصر على تصويره، فالعلم الإسلامي الذي فجرته هذه الترجمات المكثفة كان قصير الأجل؛ لأنه سرعان ما سيدخل في صراع مع القوى التقليدية في المجتمع الإسلامي التي عادة ما تصنف على أنها عقيدة دينية من نوع واحد أو آخر، ومن المفترض أن تكون الهجمات المعادية للعلم التي تتمخض عن تلك العادات الدينية قد بلغت ذروتها في الأعمال الشهيرة التي قام بها اللاهوتي أبو الحميد الغزالي من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر.

ويواصل صليبا معارضة هذه الرواية باعتبارها تصورًا غربيًا عن تاريخها مع الكنيسة (أي حرب بين العقلانية والمعتقد الديني والمؤسسات)، أول مؤشر منهم هو الكيل بمكيالين عند وصف القيم الإسلامية بعدم المساهمة في نهضة العلم في العالم الإسلامي، إذ يعتبرونهم الجناة الحقيقيين سبب تدهوره.

ويشير الباحث الإسلامي مظفر إقبال إلى أن هذا التصور يمكن أن يعود إلى المستشرق إغنازغولدزيهر (د 1921) وكتاباته تحت عنوان "موقف الإسلام الأرثوذكسي تجاه العلوم القديمة"، والذي يفترض فيه أن التدهور حدث بصفة أساسية جراء موقف علماء الدين إزاء ما يسمى بـ "العلوم الأجنبية" لليونانيين والفرس، وذلك بسبب تعاليمهم المتعارضة على ما يبدو للعقيدة الإسلامية. وها هي أطروحته "فرضية الاختلاف" تكتسب زخمًا في نهاية المطاف، إذ تتسلل إلى أعمال العديد من المؤرخين المشاهير من القرن العشرين وحتى الوقت الراهن، ويشير هوف إلى هذا الموقف مؤكدًا في قوله:

إذا كان في الفكر العلمي طويل الأمد والإبداع الفكري بشكل عام ما من شأنه أن يحافظ على بقائهم وتقدمهم في مجالات جديدة من الفتح والإبداع، فإنه يجب أن تتوافر مجالات متعددة من الحرية -ما يمكن أن نسميه المناطق المحايدة- يتسنى بفضلها لمجموعات كبيرة من الناس أن تتمتع بعبقرية خالية من إدانة السلطات السياسية والدينية، فضلًا عن أنه يتعين أن ترافق هذه الافتراضات الميتافيزيقية والفلسفية هذه الحرية، وفيما يتعلق بالعلوم يتعين تصوير الأفراد على أنهم يتمتعون بالعقل، ويتعين أن يتم التفكير في العالَم على أنه عقلاني وثابت، إلى جانب أنه يجب أن تتوافر جميع مستويات التمثيل العالمي والمشاركة والخطاب المختلفة، ومن الدقيق هنا أن يكتشف المرء أن نقاط الضعف الكبيرة في الحضارة العربية الإسلامية هي كونها حاضنة للعلوم الحديثة.

يعكس هوف تحيزًا صريحًا ضد الفكر اللاهوتي ومؤسسات الحضارة الإسلامية، ويمضي في ذلك إلى حد استخدام عبارة "العلوم العربية" من أجل التركيز على الخصائص اللغوية / العرقية لحركة الترجمة على أي تأثيرات متصورة للدين، ووفقًا لهذا الرأي، كان الإسهام الإيجابي الوحيد الذي أسهم به المسلمون إبان تلك الفترة هو توحيد المجتمع تحت لواء لغة مشتركة، والتغلب على الفلسفة اليونانية والتي ستفكك جهودها المكتسبة بشق الأنفس، ستفكك لاحقًا بشكل متضاد جراء الروح المعادية للعلم الضاربة بجذورها في جسد الإسلام، ومع ذلك، فإن هذا يثير تساؤلًا حول إمكانية تحقيق هذه الحركة إذا وجدت ميولًا مناهضة للعلم قبيل وأثناء تنفيذها. وبعبارة أخرى، إذا كانت "العلوم الأجنبية" غير مرغوب فيها بالفعل بسبب طبيعتها المتناقضة للعقيدة الإسلامية، فمن العسير التأكد من كيفية تسامحهم معها للشروع فيها خلال ذلك الردح الطويل من الزمن.

على الرغم من تأثير وشعبية أطروحة الصراع، فقد تم التوصل إلى كثير من الحالات الشاذة في بحث غولدزيهر، حتى أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن فرضيته لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال تنقيب متعمد من خلال الاقتباسات من النصوص العلمية الإسلامية. ونتيجة لذلك، حاول سونيا برينتجس، ديميتري غونتاس، أحمد دلال، وجورج صليبا تقديم المزيد من وجهات النظر الأكثر دقة والقائمة علي الأدلة فيما يتعلق بتاريخ العلوم الإسلامية وإنني أرى أن آخرهم قد قدم أبرز الانتقادات التفكيكية مفترضًا أن نهوض العلم كان أقل من استيلاء عرضي علي المعتقد اليوناني وأكثر من نتيجة الشواغل العملية للمجتمع الإسلامي الأول نفسه.

يبدأ صليبا نقده للرواة القدامى من خلال تطرقه بالدراسة إلى بداية النهوض الفعلي، بدلًا من مجرد افتراض أنه كان مدفوعًا بالنشأة المفاجئة للترجمة خلال عهد الخليفة العباسي، أبو جعفر عبد الله المأمون بن هارون الرشيد (توفي 833) بين 813-833 م.

ووفقًا للأسطورة، فإن رغبة الخليفة المأمون في ترجمة المصنفات (الأعمال) اليونانية تولدت إثر تجربة باطنية؛ حيث التقى بأرسطو في حلمه، فأبلغه بأنه ينبغي أن يبدأ في اكتساب المعرفة بالعلم. على الرغم من أن هذه الرواية غير ثابتة ومؤكدة إلى حد كبير –ويرجح كونها أسطورة ألفت كتفسير لاحق- فإن هذا لم يردع مؤيدي الرواية القديمة من تضمينها دليلًا على كيفية النشأة الإعجازية للإنتاجية العلمية في الحضارة الإسلامية.

وتأكيدًا للمصدر الهش لهذه القصة الأصلية، يكتشف صليبا أن فترة الازدهار كانت في وقت مبكر جدًا، بطريقة ساخرة من خلال فحص المصدر وراء "رواية الحلم" نفسها والذي كان في القرن العاشر ميلاديًا. المؤرخ الإسلامي الفارسي محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم (توفي 940)، الذي كتب تاريخًا فكريًا للحضارة الإسلامية في 987/988 م يسمى كتاب الفهرست) فيه وقف على حقيقة حلم المأمون فضلًا عن مختلف الأسفار الأخرى.

وانتقالًا عبر العديد من الروايات، خَلُصَ صليبا إلى أن النديم كان ببساطة يدون قصصًا شعبية من حياته، ولم يكن ينوي استخدامها جميعًا كوسيلة لاستخلاص سرد (رواية) تاريخية حقيقية. وبعد مزيد من التدقيق، يبدو أن استخدام المستشرقين لحلم المأمون كان زائفًا تمامًا، حيث إن النديم نفسه ما رآه عنه تمثل في التأثير على انتشار المعرفة العلمية، وليس كمصدرها.. ويتجلى ذلك بشكل خاص في حقيقة أنه سمى هذه الرواية بالذات، "سرد أسباب كثرة الكتب في الفلسفة والعلوم القديمة الأخرى..." وجعل القصة مجرد "واحد من الأسباب" وراء هذه الظاهرة.

وبالمثل، فإن النديم يتناقض مع الرواية القديمة من خلال التأكيد على أن البيزنطيين يعتبرون أن أعمالهم القديمة غير مبذولة للتعلم، لأنهم كانوا "معارضين للمذهب النبوي [المسيحي]"، واستبقوا على هذا الشعور حتى صعود الإمبراطورية الإسلامية، وبعبارة أخرى، لم يرغب المسلمون في ترجمة هذه النصوص على أساس اصطدامهم المفاجئ مع الثقافة البيزنطية، بل كانوا بالفعل يميلون علميًا إلى درجة سابقة، وإلا فكيف عرفوا عن النصوص اليونانية وجهدوا للانسلاخ منها، أو لم يكونوا بالفعل على دراية بقيمتها؟ كما قال دلال:

قدمت حركة الترجمة هذه قاعدة المعرفة للعلوم الناشئة، ولكن في حين أن هذا يفسر جزءًا من الصورة، وتعتبر وبلا شك واحدة من أهم أجزائها، فإنها لا تقدم شرحًا كاملًا للبدايات، فبداية ما، هي الظروف الاجتماعية والسياسية والقدرات الثقافية التي أثارت المصالح في الترجمة والعلوم في المقام الأول؟ وثانيًا، ما الظروف الثقافية والقدرات الثقافية التي مكنت اهتمام المجتمع من معرفة كيفية ترجمة النصوص العلمية المعقدة، وتطوير المصطلحات التقنية اللازمة لنقل المعرفة العلمية بين اللغتين، وفهم النصوص العلمية بمجرد ترجمتها، وإشراك المعرفة المستمدة منها بشكل بناء؟ وفي ضوء ذلك، فإن الترجمة ليست عملية ميكانيكية ولكنها جزء من عملية تاريخية معقدة لا يمكن أن تختزل في نقل المعرفة الخارجية، بل إنها تنطوي على قوى جوهرية في الثقافة المستقبلة؛ والأهم من ذلك، الظروف المعرفية الداخلية للثقافة الإسلامية في وقت الترجمة.

ومع ذلك، فإنه ليس من العجيب أن العلماء المؤيدين للرواية القديمة سيكونون انتقائيين في قراءتهم لهذه الروايات ويفضلون تشكيلها وفقًا للتحيز السابق بدلًا من محاولة الفحص الانتقادي، وكما ذُكر آنفًا، فإن التنبؤ بالتجربة الغربية مع العقيدة الدينية والمؤسسات، كان بمثابة الخلفية التي تفسر من خلالها الأحداث التاريخية والثقافات الأخرى، ونتيجة لذلك، يبحث المستشرقون بجد عن تلك الأدلة التي يبدو أنها تتفق مع هذا الفهم فحسب، وتماشيًا مع ذلك، فإن اعتبار رؤيا المأمون هو أيضًا وسيلة ملائمة يمكن من خلالها ربط البيانات التاريخية الإضافية التي تعزز السرد القديم، كما كان هو الحال في عهده (813-833 م) أن ظهرت إحدى عظميات فرق الجدل اللاهوتي داخل الحضارة الإسلامية: وهي فرقة المعتزلة.

وفقًا للفيلسوف المسلم سيد حسين نصر، كانت المعتزلة مجموعة من اللاهوتيين الذين "سيطروا على المشهد اللاهوتي في العراق لأكثر من قرن من الزمان ووضعوا للنظرية اللاهوتية دليلًا جديرًا بالاحترام يستند إلى التركيز على استخدام العقل في المسائل المتعلقة بالدين وأهمية حرية الإرادة الإنسانية". إن "النهج العقلاني" الخاص بهم فيما يخص المذاهب الأساسية للإيمان، قد دفعهم إلى تبني الآراء التي اعتبرت ابتداعية، مثل الغموض الكامل في حق الله وحتى تصور مجرد تام غير مفهوم للفكر البشري، وكان هذا يعارض وجهة النظر الأرثوذكسية القائلة بأنه في حين لا يمكن فهم جوهر الآلهة إجمالًا، فإن صفاته -كما وردت في نصوص المصدر الإسلامي- كانت حقيقية، حيث كانت مفهومة نسبيًا على الأقل للمسلم البسيط، ومع ذلك، فقد باءت المعتزلة بخزي من وجهة نظر أكثر إثارة للجدل: إن القرآن مخلوق وليس كلام الله الأزلي.

ولكن ما سبب الأهمية الشديدة لهذا الجدل اللاهوتي للمستشرقين؟ لأن المأمون كان مقتنعًا بصحة رأي المعتزلة خلال حكمه الذي قبل بفرض عقائده على المجتمع الإسلامي الأوسع انتشارًا؛ بل تمادى إلى أبعد من ذلك لتطبيقه كاختبار حاسم للحكم على حقيقة إيمان الفرد. وبالتالي، فإن أولئك الذين يبحثون عن مثال واضح لـ "الحرب" بين العقل والدين يمكنهم تتبع التوافق الخطي بين رواية رؤيا المأمون وظهور المعتزلة وازدهار الإنتاجية العلمية اللاحق في الحضارة الإسلامية، ومع ذلك، بجانب سوء التفسير الواضح لمخطوطات ابن النديم، إذ يركن هذا الرأي إلى تأثير قصير الأجل (34 عامًا) لمجموعة معارضة وسقطت في النهاية من قبل عناصر أكثر تحفظًا من الناحية الدينية في المجتمع من خلال تولي الخليفة أبي الفضل جعفر بن محمد المعتصم بالله المتوكل سدة الحكم (861 تقريبًا). وبعبارة أخرى، فإنه من المشكوك فيه أن المدعوين بـ "أصحاب المذهب العقلي" -يحكمون لهذه الفترة الضئيلة من الزمن- يمكن أن يكون بشائر للقرون السبعة التالية للتقدم العلمي الإسلامي والإبداع، التي تقع تحت سيطرة المعارضين اللاهوتيين والفكريين.

بدلًا من ذلك، يجد صليبا رواية أكثر معقولية حيث يذكر ابن النديم قصة عن الطريقة التي أمر بها الخليفة الأموي الثاني خليف بن يزيد بن معاوية (توفي 704) بعض الفلاسفة بترجمة الأعمال اليونانية عن الكيمياء إلى اللغة العربية لغرض غير معروف، فهو يربط على ما يبدو هذا الحدث بالترجمة التالية للسجلات الحكومية (الدواوين) في عهد الخليفة الأموي الخامس، عبد الملك بن مروان (ت. 705)، الذي حكم من 685 م إلى 705 م، بالإضافة إلى والي العراق، أبو محمد الحجاج بن يوسف (توفي 714):

كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى "حكيم آل مروان." وكان شريف الأصل، شغوفًا ولعًا بالعلم. فلما لفت علم [الكيمياء] انتباهه، أمر مجموعة من الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا يعيشون في مدينة في مصر أن يحضروا بين يديه. ولأنه كان ولعًا بالأدب العربي، أمرهم بترجمة الكتب التي تتحدث عن فن الكيمياء من اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية، وكانت هذه أول ترجمة في الإسلام من لغة إلى أخرى.

….

بعد ذلك وعلى عهد الحجاج [ابن يوسف] تم ترجمة السجلات، التي كانت باللغة الفارسية، إلى اللغة العربية.

….

السجلات في دمشق كانت باللغة اليونانية ... ترجمت السجلات على عهد هشام عبد الملك ... وقيل [أيضًا] إن السجلات قد ترجمت في عهد عبد الملك [ابن مروان].

لم يشرح ابن النديم الجزء الأول من القصة بدقة، بخلاف ذكر "حب العلم" لخالد. تعتبر هذه القصة القصيرة -والتي لا يوجد تفسير لها بما يتجاوز ما تم ذكره أعلاه- أول محاولة للترجمة، ومع ذلك، عندما نطالع مصادر إضافية لهذه القصة، ألفينا أنها تشير إلى أن خالد كان ذا دور في تحفيز عبد الملك لترجمة هذه الأعمال استنادًا إلى رغبة الأخير في صك عملة حصرية على الدولة الإسلامية، إذ إن المسلمين قبل ذلك كانوا يعتمدون على العملات البيزنطية والفارسية، وهذا يدل على أن الدافع الأساسي وراء الرغبة في ترجمة ودراسة الأعمال التي تدور حول الكيمياء كانت ببساطة في يد الإمبراطورية الإسلامية التي تكونت حديثًًا والتي تطمح إلى أن تصبح مستقلة عن جاراتها ومستدامة ذاتيًا.

وعلى الشاكلة ذاتها، تمت ترجمة السجلات الحكومية بطريقة مماثلة للأهداف الواقعية، نظرًا لأنها تشكل أساس الثبات التشغيلي للدولة، وأما فيما يتعلق بأسباب تسجيل هذه السجلات في الأصل باللغتين الفارسية واليونانية؟ لأن ذلك يتعلق بالحقيقة البسيطة أن الفرس والبيزنطيين كانوا مشهورين في ذلك الوقت بقدرتهم على "التعامل مع العمليات الحسابية التي تتضمن الكسور وما شابه ذلك"، وهو ما يعتبر موهبة ضرورية للبدء بها من أجل إصدار مثل هذه السجلات. وبالتالي، شعر عبد الملك بمسيس الحاجة إلى "تعريب" الدواوين بغية تيسير الوصول إلى هذه السجلات بين السلطات، فضلًا عن زيادة الكفاءة في إدارة الدولة وتدفق الثروة فيها. وكنتيجة لذلك، أدت المخاوف العملية على الشفافية والإدارة الفعالة لخزينة الدولة إلى عواقب غير مقصودة على الرغم من كونها مثمرة، ومذ أن كان تسجيل الدواوين لا يتطلب التحلي بالمهارات الحسابية فحسب، بل يتطلب أيضًا علم الفلك (للتمكن من معرفة أوقات تحصيل الضرائب)، والهندسة (لمسح الأراضي) ومعرفة الأوزان والمقاييس (للتجارة)؛ فقد أدى ذلك إلى الرغبة في ترجمة المصنفات العلمية المتعلقة بهذه المهام، بالإضافة إلى التعلم اللاحق للمتحدثين العرب من السكان الأصليين ممن أرادوا التأهل للحصول على المناصب الحكومية. وبعبارة أخرى، أضحى المكتب المدني داخل الإمبراطورية الإسلامية التي تكونت حديثًًا نقطة انطلاق من خلال رحلة البحث عن النصوص العلمية الأخرى وترجمتها وتعلمها، ومن شأن تأثير نظرية الدومينو أن يسهل في النهاية العمليات المتعلقة بالشعائر الدينية (العبادة) أيضًا. على سبيل المثال، فقد كان علم الفلك ضروريًا أيضًا لحساب الأوقات المحددة لأعمال العبادة المفروضة مثل الصلاة وشهر الصيام (رمضان) والأعياد، وبالتالي تنظيم وإدارة أهم الأنشطة الأساسية للمجتمع الإسلامي.

الإسلام قيمًا - العلم أداةً

لخص الطرح الوارد أعلاه، أن حركة الترجمة لم تحدث مع العباسيين على نحو مفاجئ، ولكنها بدأت في عهد الأسرة الأموية؛ لأسباب عملية تتعلق بالسياسة الإسلامية حينئذ، وبعبارة أخرى، كان التأثير الداخلي للقيم الإسلامية هو العامل الرئيس وراء تحصيل العلم والإفادة منه في البداية. على الرغم من عدم ذكرها بشكل صريح في القرآن الكريم أو أقوال وأفعال النبي محمد ﷺ، فإن شكلًا من أشكال الفكر العلمي كان يزرع بالفعل بين المسلمين خلال الفترة القديمة، مسترشدًا بالرغبة في تنفيذ قيمها المستندة إلى التقاليد الإسلامية ذاتها. على سبيل المثال، يوفر القرآن الكريم حافزًا عمليًا واضحًا للدراسة العلمية:

"وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (القرآن، 45: 13)

بالإضافة إلى ذلك، فإن النبي محمد ﷺ حث على البحث عن المعرفة للسبب ذاته، مع التركيز في الأساس على الفائدة منه:

“لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ“ (الترمذي، رقم 148)

"مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله" (الترمذي، رقم 108)

"إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير" (الترمذي رقم 442)

إن هذه الأحاديث تحث المسلمين على تحصيل العلم "النافع" و"الإفادة منه"، ما يعني أن قيمته تتجاوز تحصيله. على سبيل المثال، كثير من الناس يقفون على الفارق بين ما يعتبر عفيفًا أو ممجوجًا أخلاقيًا، بيد أن العلم لا قيمة له إذا لم تحصل الاستفادة منه للحث على الفضيلة والكف عن الرذيلة. كذلك، معرفة كيفية إجراء جراحة القلب المفتوح لا فائدة منها على الإطلاق إلا إذا كان أحدهم على استعداد لإجرائها بالفعل أو تعليمها للآخرين. على هذا النحو، ووفقًا للإسلام، فمجرد معرفة شيء لا تكفي لها لأنها تعتبر "مفيدة". ويلاحظ سردار أن هذه النظرة الواقعية للمعرفة - والعلوم والتكنولوجيا أكثر تحديدًا – إلى هذا الحد من الممارسة والتنفيذ للمسلمين الأوائل:

إن علماء المسلمين القدامى قلقون من أن السعي لتحصيل العلم لا ينبغي فيه غض الطرف عما للمجتمع من متطلبات، كما أن هذه المعرفة ينبغي ألا تخلق آثارًا اجتماعية غير مرغوب فيها، وأنه لا ينبغي أن يصل ذلك إلى مستوى التجريد ما ينتهي به إلى نفرة الإنسان من عالمه وأقرانه من الرجال، أو إلى الحيرة [بدلًا من] التنوير.في هذا الإطار يتم توجيه العلم نحو مسار وسطي، وترفض فكرة العلوم النفعية تمامًا كما يجب أن يكون ذا صلة اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد شيء مثل العلم من أجل العلم؛ لكنه الحث على مواصلة السعي وراء المعرفة أملًا في كمال الإنسان.

فالعلم -بعيدًا عن أن يتمتع به كهدف في حد ذاته- يجب أن يكون ذا دور أساسي في تحقيق هدف أسمى من ذلك.

وإن هذا التصور سيؤدي في النهاية إلى ترسيخ تقليد علمي إسلامي بشكل مثالي (تدفعه في ذلك الدراية بالقيم الإسلامية وتطبيقها). ولكن بأي طريقة كان هذا العلم الجديد مختلفًا عن أي علم سُوى؟ وفي هذا الصدد، فإن مؤرخ العلم جميل رجب -الذي علق على ممارسة علم الفلك خلال فترة القرون الوسطى- يلاحظ النهجين التاليين اللذين اعتمدهما علماء مسلمون حتى هذا الوقت:

وبصفة عامة، يمكن للمرء أن يحدد طريقتين متميزتين تتجلى فيهما التأثيرات الدينية في علم الفلك الإسلامي في القرون الوسطى. أولًا، ثمة محاولة لإضفاء قيمة دينية لعلم الفلك... والطريقة العامة الثانية التي يظهر فيها التأثير الديني هي محاولة جعل علم الفلك محايدًا بشكل غيبي قدر الإمكان، بغية ضمان أنه لم يتحد العقيدة الإسلامية مباشرة.

إن الطريقة الأولى المذكورة هي ما يمكن اعتباره نهجًا "فعالًا" حين التصدي لدراسة العالم الطبيعي، في أن العلماء المسلمين حاولوا ربط قيمهم مباشرة بممارسة علمية معينة. أحد الأمثلة على ذلك هو علاء الدين علي بن إبراهيم بن الشاطر (توفي 1375)، الموقت البسيط في الجامع الأموي بدمشق. وعلى الرغم من عدم وجود وظيفة أخرى أكثر من بساطة التأكد من أن الجميع يعرف الأوقات الصحيحة للصلاة المكتوبة، فهذا لم يمنعه من وجود طموحات أعظم تحيط بمهمته الخاصة. خلال فترة توقفه -التي كانت على الأرجح تحدث كثيرًا– أنشأ الشاطر أدوات أكثر دقة (على سبيل المثال، الساعات الشمسية) وأجرى دراسات نظرية على الحركة السماوية وذلك لأداء مهامه بشكل أفضل، ونتيجة لذلك، تمكن الشاطر -بفضل أنشطته التكميلية- من صياغة نموذج للكواكب العلى التي استخدمها كوبرنيكوس بشكل واضح في تطويره لنظرية مركزية الشمس بعد ما يقرب من قرنين من الزمان، وقد دفع ذلك الباحثين إلى التكهن بأن الأول قد يكون له دور في اعتقاد هذا الأخير.

والطريقة الأخرى التي ينتهجها علماء المسلمين في موضوعاتهم قد تُعَد أكثر "سلبية"؛ بدلًا من ربط قيمهم مباشرة بأبحاثهم وملاحظاتهم، فإنهم يتحاشون أي أسئلة أو أفكار يعتقدون أن من شأنها أن تتعارض مع تلك القيم، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، حيث إن المفهوم الأولي للعلم؛ العلم كأداة تدعمها هذه القيم وترسخها سيضعف ما إن تعارضت أي مسألة مع المبادئ الأساسية للإسلام. رغم ذلك، فإن ممارسة هذه السلبية تبدو متناقضة مع الادعاءات السابقة بأن الإسلام يحث على تحصيل العلم، ومع ذلك، فإن هذا الشعور في غير محله حيث إنه يعكس وجهة نظر مهجورة للعلم كمؤسسة "محايدة" - لأن أنواع العلم المكتسبة تحددها قيم الثقافة لتبدأ بها. وعلى هذا النحو، فإن هذه القيود المفروضة على الذات ليست ضارة بالضرورة. على سبيل المثال، تمكن العلماء المسلمون في نهاية المطاف من تطوير مجال علم الفلك في اتجاهات جديدة أكثر تقدمية من خلال التحرر من النموذج القديم الخاص بأسلافهم (أي الفلسفة الطبيعية الأرسطية) التي دعمت العديد من المفاهيم التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية، مثل علم التنجيم، ويلخص صليبا هذه الثورة العلمية بالطريقة التالية:

أما فيما يتعلق بالتضافر بين الدين وعلم الفلك، ومن ثم التضافر بين العلم والدين ... فقد تم تطوير علم الفلك الجديد "الهيئة" بالتوازي مع المتطلبات الدينية لبواكير الدين الإسلامي. بمعنى يمكن تعريف علم الفلك الجديد على أنه يسترشد به بتدين بعيد عن علم التنجيم، فمن خلال الضغط من الجانب المعارض لعلم التنجيم، وعادة ما يكون دينيًا في طبيعته أو منحازًا إلى القوى الدينية، كان يجب على علم الفلك إعادة توجيه ذاته ليصبح أكثر انتظامًا بحيث يهدف إلى وصف ظواهر سلوك العالم المادي، والابتعاد عن بحث التأثيرات التي تبذل بشأن منطقة ما تحت القمر كما يتطلب علم التنجيم.

يمكن العثور على مثال مشهور حول عرض ناجح لهذا النهج السلبي في علاء الدين علي بن محمد القوشجي (توفي: 1474)، عالم فلك القرن الخامس عشر الذي تربى في محاكم سمرقند –واحدة من المراكز العلمية في العالم في ذلك الوقت- وتولى في النهاية مهمة تدريس علم الفلك والرياضيات في مدرسة آيا صوفيا في إسطنبول إبان السنوات الأخيرة من حياته. وتعليقًا على التعارض اللاهوتي لعلم الفلك خلال هذه الفترة، يلاحظ راغب محاولات القوشجي لإرضاء اللاهوتيين في الوقت الذي يدافع فيه عن ممارسته العلمية:

قوشجي سريع التأثر بشكل واضح بموقف الأشعرية [علماء اللاهوت] حول السببية، وجعل الجزء الذي يعترضون عليه من الملاحظة الهامة -على الأقل فيما يخص علم الفلك- يتعلق بالتعارض الفلكي للعلاقة السببية بين أوضاع الأجرام السماوية والأحداث الكونية وخاصة "الظروف غير العادية". ولتجنب هذه الاعتراضات، يرى قوشجي أن علم الفلك لا يحتاج إلى الفلسفة، حيث يمكن للمرء أن يبني الصرح الكامل للأجرام السماوية اللازمة للمشروعات الفلكية باستخدام علم الهندسة فقط والافتراضات المنطقية والآراء المناسبة والافتراضات المؤقتة، كما أن هذه الأفكار المسلم بها تسمح لعلماء الفلك [على حد قول قوشجي]: "تصور {تخيل} ما بين المنهجيات الممكنة التي يمكن من خلالها وضع حالات الكواكب ومخالفاتها المتعددة للقواعد في النظام بطريقة تسهل تحديدها من خلال أوضاع وترابط هذه الكواكب في أي وقت قد يرغبون فيه وذلك لتتوافق مع الإدارك {الحس} والرؤية {العين}.

…..

ما يجعل موقف قوشجي رائعًا بشكل خاص هو بعض عواقب عمله الفلكي. منذ أن ادعى أنه لم يعد مقيدًا بمبادئ الفيزياء الأرسطية، فإنه يشعر بالحرية لاستكشاف احتمالات أخرى، بما في ذلك دوران الأرض.

ونتيجة لتخلي القوشجي عن "النظام القديم" لمذهب أرسطو بسبب القيم الخاصة به، أضحى غير قادر على تحدي علم الفلك التقليدي في عصره من خلال نماذج فلكية مدللة على نحو أمثل، ولكنه أرشد أيضًا إلى القول بأن دوران الأرض كان ممكنًا، مما يمهد الطريق نحو وضع نموذج لمركزية الشمس من قبل كوبرنيكوس بعد أقل من قرن من الزمان.وبعبارة أخرى، فإن تلك الحدود المفروضة على طريقة التفكير الإسلامية -عند الاستفسار عن أعمال العالم الطبيعي- كانت أيضًا بمثابة بدائل تحرير للنماذج القديمة، وساعدت على النهوض بالعلوم بطرق جوهرية وثورية.

ومع ذلك، فإن مجرد معرفة طريقة حصول المسلمين على العلوم لن يخبرنا بالضبط عن كيفية وضع هذه البدائل، فهي تُعَد أحد أجزاء المعادلة، كما أن معرفة الظاهر يختلف كثيرًا عن معرفة مضمونها، وعلى هذا النحو، علينا أيضًا أن نعرف ما القيم المعينة التي حددت جوهر المؤسسة العلمية الإسلامية وما الذي دفع العلماء المسلمين إلى استكشاف العالم الطبيعي بالآلية التي اتبعوها، وفي هذا الشأن، حاول العديد من الباحثين المعاصرين تقديم معايير محددة لما يمثل "القيم العلمية الإسلامية". فعلى سبيل المثال، يذكر سردار أنه في عام 1981 عقدت ندوة في ستوكهولم بالسويد حيث حاول علماء مسلمون من جميع أنحاء العالم أن يضعوا قائمة بتلك القيم ذاتها، إلا أن ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر يتكون من عشرة مفاهيم إجمالًا. وتعتبر الأربعة الأولى مستقلة بذاتها وأساسية لما دونها:

1) التوحيد:

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ" (القرآن، 112: 1 - 4)

مفهوم وحدانية الله أو التوحيد، هو محور العقيدة الإسلامية؛ بل وبالقرآن الكريم سورة كاملة مخصصة لبيان ذلك، وعلى هذا النحو، فإن المسلمين ملزمون ليس فقط بالإيمان بهذا المعتقد -وجميع صفات الله المحددة- بل أيضًا بعدم الإيمان بأي شيء آخر يتعارض مع ذلك ولو بالنذر اليسير، والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن الإسلام يسود في جميع الأمور المتعلقة بفهم المرء للواقع، إلى جانب إدراكه للعلم، ومن ثم فإن هذا المفهوم يدعو أيضًا إلى الالتزام بالتوحيد في جميع جوانب الواقع الأخرى، مثل الإنسانية (أي مكافحة العنصرية ومكافحة كراهية الأجانب وما إلى ذلك) والصلة بين العلم والقيم.

2) الخلافة:

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (القرآن، 2:30)

"يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" (القرآن، 38: 26)

إن مفهوم الخليفة البشري على الأرض لهو بالأمر المهم من حيث إنه يطرح الطريقة التي ينبغي أن تدرك بها الإنسانية مكانتها في هذا الكون: كمسؤولية وواجب تجاه ما استخلفهم الله عليهم مما هم دونهم من الخليقة، لأن الله قد خلق الخلق وأودعهم الأرض لتحقيق هذه المهمة، فيجب علينا أن نحق هذه الرسالة حقها ونأخذها على محمل الجد. إن النتائج المترتبة على هذا المفهوم تتجلى في اهتمام البشرية بالبيئة وتأثيرها في إعمار الكوكب والحيوان وغيرهم من البشر، وما هي العلوم والتكنولوجيا التي ينبغي استخدامها.

3) العبادة:

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (القرآن، 51:56)

بعد مفهوم الخلافة، تم إعلام المسلمين أيضًا من قبل الخالق أنهم ما خلقوا في هذه الحياة إلا لعبادته، وبما يتماشى مع هذا، فإن الالتزام بإعمار الأرض والحفاظ عليها وعلى جميع المخلوقات الحية وغير الحية، ينظر إليها صراحة على أنها عمل من أعمال العبادة ذاتها، وبالتالي، فإن إدراك العالم الطبيعي وتطبيق هذه المعرفة على نحو أخلاقي سواء كان ذلك من خلال البيولوجيا والكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وما إلى ذلك، فإنها جميعًا أعمال تفي بالمقصد الإسلامي في الحياة وفقًا لعقيدة الإسلام.

4) العلم:

"إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ......" (القرآن، 3: 190-191).

كما ذكرنا سابقًا، فإن تحصيل العلم النافع هو أحد أهم سمات التعاليم الإسلامية، والله يدعو المسلمين باستمرار من خلال القرآن إلى "التفكر" فى علامات الخلق واستخدام منطقها في التحقق من عجائب الدنيا والحكمة من وجودها.

على الرغم من اعتبارها ذات أهمية مماثلة، فإن القيم الست اللاحقة تعتمد على القيم الأربعة المذكورة أعلاه وتؤدي دور ثلاثة أزواج متباينة:

5-6) حلال (جائز) مقابل حرام (غير جائز):

"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ" (القرآن، 5:90)

ما يعتبره الإسلام "محمودًا" و "مذمومًا" أمر ضروري لكيفية تعاطي علماء المسلمين مع مجالاتهم، فعلى سبيل المثال، فإن المسلمين ملزمون بتطوير الأدوية التي لا تحتوي على مسكرات ولا حيوانات بعينها لأنها "نجسة" (الخنازير على سبيل المثال). ونتيجة لذلك، فإن أطباء التراث الإسلامي من المرجح أن يبحثوا عن مكونات بديلة قد تكون لها آثار أكثر نفعًا في المرضى، وعلاوة على ذلك، فإن الممارسات غير العملية وغير الموثقة التي تنطوي على العرافة (مثل علم التنجيم) تصير بدورها محرمة، مما يسمح للمسلمين بالتركيز على وسائل أكثر واقعية وفعالية للاختبار العلمي وتطبيقاته التالية.

7-8) العدل مقابل الظلم:

"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا" (القرآن، 4: 135)

إن إقامة العدل في مقابل الظلم هو جانب أساسي آخر من منظور العالم الإسلامي ويؤدي إلى تطوير الممارسات العلمية المفيدة فقط وغير الضارة، على سبيل المثال، أي نهج للعالم الطبيعي يؤدي إلى ظلم الناس أو البيئة يجب أن يتوقف عن فوره؛ كما يحظر أي علم من شأنه أن يؤدى لمنفعة شخصية بحتة على حساب الآخرين.

9-10) الاستصلاح / المصلحة العامة مقابل الإسراف / التبذير:

"وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا" (القرآن، 17: 26-28)

ولا يزال الثنائي الأخير من المفاهيم يرسخ أخلاقيات إنسانية وبيئية لدى علماء المسلمين عن طريق الحد من أهدافهم في إصلاح الإنسانية وصدهم عن التجاوزات التي قد تسبب ضررًا لا داعي له، فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتم إنتاج طاقة أو وقود معين أو مصدر غذائي أو مواد بناء بغرض تسهيل بقاء الإنسان ورعايته، ولكن لا ينبغي في الوقت ذاته الإفراط في الإنتاج إلى الحد الذي ينتج عنه ملوثات ما من حاجة لها تضر بالناس؛ في حين أنها سُخِّرَت من أجل أن يستفيد الناس منها ومن البيئة التي زرعت فيها.

على الرغم من أن هذه القائمة قد لا تعتبر شاملة في رأي البعض، فإنها كانت إحدى المحاولات الوحيدة لوضع قائمة من القيم العلمية الإسلامية المحددة بوضوح، وتساعد هذه المفاهيم أيضًا على تجسيد جوهر المؤسسة العلمية الإسلامية، التي تعكس الحقائق التاريخية للمجتمع الإسلامي مبكرًا ونهجه تجاه العالم الطبيعي، فمن جوانب عديدة، كانت محاولات العلماء المسلمين لفهم الواقع والاستفادة منه مظهرًا من مظاهر اتباع أخلاقياتهم بدقة، وفي حين أن الإسلام في حد ذاته لم يكن مباشرًا في وضع فهم معين للعلم، فإنه يمكن بالتأكيد أن يقيد بوصفه النموذج الوسطي الذي دفع المسلمين إلى صياغة الممارسات والنظريات العلمية التي قاموا بها -سواء بشكل فعال أو سلبي- ويسرت الاكتشافات العلمية الحقيقية خارج الفكر اليوناني، الذي ظل مهيمنًا لقرون عديدة خلت.

إن الطريقة التي يطبقها علماء المسلمين في مجالاتهم وتصورهم للعالم من خلال قيمهم الخاصة ليست ظاهرة سرد جديدة في تاريخ العلم، كما أنها ليست شاذة عن ممارسة العلم المعاصر في هذا اليوم، وخلافًا لذلك، فإن العديد من المفكرين المؤثرين قد أيدوا هذا الفهم. أحد هؤلاء الفلاسفة، يدعى جون ديوي (1952 تقريبًا)، صاغ مصطلح "الفلسفة الذرائعية" لوصف هذا التطبيق العلمي المعياري من الناحية التاريخية:

إن مقر العلوم الفيزيائية معد لاكتشاف تلك الخصائص والعلاقات بين الأشياء التي يتمكنون من استخدامها كأدوات؛ فالعلم الفيزيائي يطرح المزاعم لكشف الصلات بين الأشياء مع بعضها البعض، التي تحدد النتائج والتي بالتالي يمكن استخدامها كوسيلة وليس الطبيعة الداخلية للأشياء فقط.

وكان ديوي من جملة الرواد الذين تحدوا مفهوم الواقعية العلمية، أو فكرة أن النظريات وحقائقها الثانوية تتطابق تمامًا مع الواقع. وباعتباره مناهضًا للواقعية، فإنه يعتقد أن العلم ليس مقياسًا تقريبيًا للحقيقة، ولكنه موجه نحو الأهداف، ويقتصر على مقاصد ورغبات العلماء أنفسهم، ولا يمكن لأحد أن يكون لديه رصيد كامل من العالم المادي، ذلك لأنه لا أحد لديه رصيد وافٍ من البيانات، ولا يمكن أن يفهم ما وراء السياقات الثقافية التي من خلالها يتم تحديد تجاربهم وتنظيمها بشكل ذي مغزى، وهكذا، فإن وضع النظريات يكون من خلال عمل خاص تمامًا، حيث لا يتم تعريف "الحقيقة" بالمعنى المطلق، ولكن وفقًا لما يعمل تجاه النهاية المنشودة؛ فإن أفضل النظريات هي التي تسفر عن أفضل النتائج.

وسوف تستمر آراء ديوي في إلهام فلاسفة العلم الآخرين، بما في ذلك ويلارد كوين (2000 تقريبًا) وتوماس كون -المشار إليه سابقًا- وصياغة التقاليد الفلسفية المعروفة اليوم باسم "البراغماتية". وعلى الرغم من أن هذا الفهم للعلم يعتبر جديدًا نسبيًا، فقد كان ردًا على مجموعة من المشاكل الناشئة من القرن 20 ميلاديًا، وقد قام الفلاسفة المنتمون لهذا النهج بترويج أفكارهم على أنها الفهم الأكثر تماسكًا وعمليًا للتطبيق العلمي المعياري من الناحية التاريخية، ولسوء الحظ، فإن رأي العلم بأنه "محايد" و "موضوعي"، لا يزال النموذج المهيمن في المجتمع العلماني، وهذا يثير التساؤل عن سبب وكيفية وجود مثل هذه العلاقة الغريبة بين هاتين المجموعتين (تحليل يتجاوز نطاق هذه الورقة). وإلى جانب ذلك، يبدو أن مفهوم البراغماتيين يوضح بشكل أدق الحقائق التاريخية للممارسة العلمية الإسلامية المبكرة، إلا إذا كان السرد الكلاسيكي -الذي يقوم على الواقعية العلمية- خاطئًا بشكل واضح في افتراضه الوسطي بأن القيم الإسلامية كانت منقطعة صلتها بذلك أو عازفة عن الإنتاجية العلمية.

وبالتالي، سيكون من المناسب تلخيص العلم الإسلامي كمشروع يتبنى نهجًا ذا توجه علمي فيما يتعلق بالقيم الإسلامية، وبنفس الطريقة، قد نعرف العلوم المعاصرة باعتبارها تتبنى شكلًا من أشكال العلمانية ذات التوجه العلمي، بالنظر إلى أن الروح الغربية هي المهيمنة والأكثر تأثيرًا في الفترة المعاصرة.

وها نحن الآن نعي التأثيرات الداخلية في نهوض الإنتاجية العلمية، وكيف يرتبط هذا بين تلك التأثيرات الخارجية للحضارة الإسلامية؟ ويتمثل ذلك في العمل في ضوء تكافل القيم الإسلامية، كما لعبت البيئة التي عاش فيها المسلمون في ذلك الوقت دورًا رئيسًا، وبعبارة أخرى، كانت الرغبة في العمل بكفاءة كمنظمة من خلال توحيد اللغة والبروتوكولات الإدارية بدافع من الحاجة إلى الاستمرارية والتنافس مع الإمبراطوريات المعادية الأخرى (أي الإمبراطورية البيزنطية والساسانيين) التي تحيط بالدولة الإسلامية، ومن ثم، فإن تحصيل العلوم وترجماتها التالية، لم تحفز فقط من خلال القيم المشتركة للمجتمع المسلم، بل أيضًا من خلال الظروف التي أثارت هذه القيم ليتم التعبير عنها وحمايتها.

ازدهار وتدهور التقليد العلمي المعاد تصورهالشكل 1

ازدهار وتدهور التقليد العلمي المعاد تصورهالشكل 1